Светлана Тирская. Полюбила Алтай на всю жизнь. Алтайская правда, 22 октября 2017

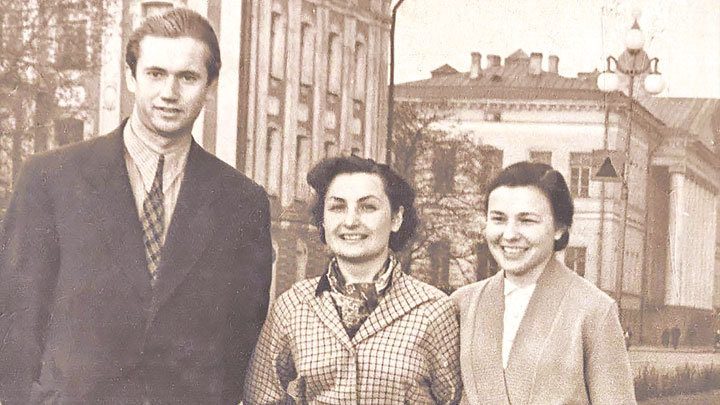

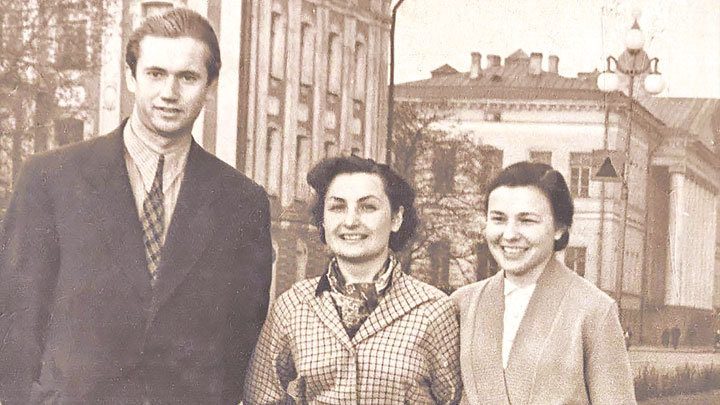

Фото из архива Тамары ГРОМОВОЙ

«АП» уже рассказывала о журналистах, работавших в нашей газете в годы освоения целины. С бывшим корреспондентом «Алтайки» Тамарой Громовой – она живет сейчас в Канаде – мы поговорили о жизни, работе и любви к Алтаю.

«Выковырянные»

– Тамара Владимировна, когда началось освоение целины, в наш край хлынула молодежь и трудовая, и творческая. Но ваше желание приехать на Алтай было особенным…

– В Барнаул в «Алтайскую правду» после окончания университета в 1954 году меня привели… воспоминания. Дело в том, что в годы войны я с матерью и двумя братьями жила в эвакуации на Алтае.

…Когда вокруг Ленинграда сжималось кольцо блокады, надо было уезжать. Мама колебалась: ехать одной с тремя малыми детьми было страшно – Лешеньке едва исполнилось два месяца. Но оставаться на верную гибель?.. Ехали мы в полную неизвестность, в Павлодар. Теплушка оборудована была нарами в два этажа. Маму с грудным ребенком пустили на нижние. С нами в вагоне ехали семьи военных, состоявших, как и отец, в войсках обороны Ленинграда.

Свет проникал только через маленькое окошко наверху. Питьевую воду мы набирали на станциях во всю имеющуюся посуду, ведь неизвестно, когда ждать следующей остановки. Туалета не было, и мы по очереди выставляли зады наружу. При этом человека крепко держали, ведь состав мотало и дергало.

Подо Мгой эшелон бомбили. Люди побежали в ближайший лес, мама не смогла меня добудиться и решила – будь что будет… По мере продвижения на восток все больше открывались масштабы нашей беды. Эшелон постоянно задерживали: пропускали поезда с войсками, а в другую сторону шли санитарные составы с ранеными. Почти две недели мы тащились до Павлодара. Но Павлодар не принял, нас отправили в Барнаул, а оттуда – в Славгород.

– Что представлял из себя Славгород в те годы, как вас приняли его жители?

– Назывался он городом, но больше походил на село. Основной жилой фонд составляли одноэтажные дома, много было мазанок. За домом, в который нас вселили, начиналась степь.

Тетя Феня, наша хозяйка, была красивая, дородная сибирячка, веселая и добродушная. Помню ее руки, всегда при деле: доили корову, заводили тесто, стирали, копали огород, месили кизяки... Это после рабочего дня! И все у нее получалось споро и, казалось, легко. Несмотря на аттестаты и заработок, маме с нами приходилось туго. И тут я должна сказать огромное спасибо тете Фене. Ее доброта помогла нам выжить в буквальном смысле слова. Она иногда давала нам снятое молоко, по целой трехлитровой банке. Еще угощала блинами, своими хлебами – а какие она пекла хлебы!.. Праздник для нас был, когда она приносила жмыхи.

Конечно, тете Фене приходилось легче: у нее было справное хозяйство – корова, куры, поросенок. И она была дома. Но воевал муж, двое детей и хозяйство требовали постоянных забот. Все требовало рук, рук и труда. Какой это труд, мы поняли, когда на следующее лето нам отвели клочок земли под огород и мы под руководством тети Фени его засадили. Пололи, окучивали, поливали в поте лица. И этот опыт нам пригодился потом в Ленинграде, когда мы тоже сажали картошку на отведенных участках, чтобы не вымереть с голоду.

Может, отношение тети Фени к нам было естественным поступком нормального человека, однако не много я встречала людей, которые от богатства своего поделились бы с нуждающимся. Тетя Феня навсегда запомнилась мне как выражение самого лучшего в нашем народе – доброты, сострадания. Тем более что имелся пример совсем иной… С нами в поезде приехала одна майорша с сыном. У нее был обширный скарб. По приезде она тут же купила корову, обзавелась хозяйством. Помню, взрослые недоумевали, ведь многие считали, что война скоро кончится. А война шла, и майорша драла с таких же эвакуированных деньги за молоко – дороже местных. И ей же шли из блокадного Ленинграда продуктовые посылки, в которых был даже шоколад! Из города, где люди умирали от голода… Поистине, кому война, кому мать родна. Я узнала о майорше от мамы уже в Ленинграде: в Славгороде она, видно, не хотела меня травмировать.

Все мы каждый день с надеждой ждали военных треугольников. Однажды пришло от папы письмо, в котором он рассказал, что нашу любимицу, овчарку Динку, они съели… Трудно и сейчас передать, какой меня охватил ужас. Я даже маме ничего не сказала. И, наплакавшись втихомолку, во сне я гладила Динку по теплой мордочке…

– Природа Сибири была неласкова к вам в лихие годы?

– Мы приехали осенью, и надо было срочно решать вопрос с топливом. В Степном Алтае оно было большой проблемой. Маме в военкомате выписали кизяки. Мы своими силами кое-что заготовили тоже: с дочерями Фени, Верой и Раей, ходили в степь собирать перекати-поле, сухую полынь, засохшие коровьи лепешки. Степь была совершенно бескрайней – в ней заблудиться легче, чем в лесу. Поздней осенью она показалась нам одно-

образно-унылой.

Совсем другой мы увидели степь весной. Тогда она вся благоухала и цвела, а какой простор, какая красота открывались взгляду! Степь была живой, она отзывалась на каждый ветерок чуть заметным колыханием серебристого ковыля, а когда задувало сильно, то степь становилась похожа на море – по ней ходили ковыльные волны. А когда расцветали жарки, как яркие огонечки, они полыхали по всей степи. Ей же конца-края нет!.. С какой жадностью мы ели дикий чеснок: он рос в изобилии и заменял нам витамины. Еще мы собирали дикий щавель. И как же там хорошо дышалось, какое приволье было вокруг! Именно эти воспоминания привели меня в Барнаул в 1954-м…

Целина Тамары Громовой

– Большая команда выпускников ЛГУ приехала в Барнаул в том году?

– Нас ехало на Алтай пятеро из выпуска: Глеб Горышин, Зоя Вольнова, Витя Головинский, я и Роза Копылова. Мы с Розкой попали в «Алтайскую правду», а ребята – в молодежную газету «Сталинская смена» (будущая «Молодежь Алтая»). Они там чувствовали себя прямо орлами, рвались в командировки и писали «подвальные» очерки.

– Как вас встретили в «АП»?

– В редакции нас встретили замечательно. Заместителем редактора был Михаил Абрамов, отбывавший срок по «ленинградскому делу», а потом оставшийся здесь, так как в Ленинград ему путь был заказан. Здесь вообще было много питерских. В сельхоз-

отделе работал Саша Волков, выпускник ЛГУ, на два года старше нас, мы были знакомы по комсомольской работе. Я носилась вихрем по редакции. Запах типографской краски, запах влажного свежего номера газеты… И медлительные метранпажи… И сами названия – «шпона», «бабашка», «врезка», «подвал» – все это приносило радость новизны и настоящей жизни.

Роза попала в отдел информации. Однажды она давала материал с соревнований боксеров и победителя назвала… побежденным. Он пришел на следующий день в редакцию. Мы Розку прятали, но она мужественно призналась в своей вине. Боксер посмотрел на нее и… простил. У Розки была замечательная заведующая Дуся Ракоедова. Она терпеливо учила Розку премудростям газетного ремесла.

Жили мы вместе – снимали комнату. Жили дружно, делили тяготы нашего несовершенного жилища и нашей мини-зарплаты. В начале зимы хозяйка предложила нам изготовить пельмени про запас. Сама купила разное мясо, приготовила фарш, научила нас лепить пельмени – и мы налепили их целую наволочку. Наволочку повесили в холодной прихожей и всю зиму варили звенящие с мороза вкуснейшие

пельмени.

Нaша хозяйка работала нянечкой в больнице за мизерную зарплату, одна растила сына и использовала все возможности для подработки. Однажды, когда был областной слет целинников, она поселила несколько человек у себя. Эти целинники, а были там люди лихие, каждый вечер, напившись, ломились в нашу дверь, настойчиво приглашая нас разделить с ними веселье. Мы еле отбивались.

После вечерних дежурств в газете Розу, заслышав шум машины, выходили встречать – у нее уже тогда начались нелады со зрением. Однако это не помешало ей стать позже блестящим киноведом, защитить сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертации.

В те годы в Барнаул приезжало много интересных людей. Но, конечно, больше всего было журналистов, писателей. В нашу маленькую девичью коммуну на огонек приходило много народу. Бывал и интереснейший, образованнейший Юрий Зерчанинов, кажется, из «Юности», где вел спортивный отдел. Москвич, он много рассказывал нам о столице. Юра любил выделяться. Так, готовясь к алтайской зиме, в одной из командировок он купил огромную доху и всю зиму мучился с ней: она была очень тяжелая, но он не отступал. Однажды Юра привез своей возлюбленной мимозу из Москвы, заморозив своих соседей-пассажиров: все время открывал форточку, чтобы мимоза была живая.

Но настоящей бомбой был приезд в Барнаул на практику в газету венгерской, кажется, журналистки. Красивая, веселая, а главное, раскованная в своем поведении, она сразу вошла в нашу компанию и стала нас «учить жить» – делать макияж. У меня была отстрижена коса со словами: «Что это за кукиш ты носишь на голове?!» Вся наша небольшая компания вдруг стала курить – так было модно. Я ее потом часто ругала, привычка тянулась за мной много лет. Но самый большой переполох вызвала эта практикантка в мужской компании…

Фото Василия ДРОЗДОВА и с сайта, посвященного жизни и творчеству Г. Горышина.

– Тамара Владимировна, над какими темами вы работали тогда в «Алтайке»?

– Поначалу нас использовали для добычи информации – откликов на события в стране. Как-то меня послали на хлебозавод добыть отклик передовика на какой-то пленум. Сердобольные женщины напоили меня вкуснейшим молоком со свежими булочками, потом привели краснощекую «передовицу». Она, улыбаясь, сказала мне: «Вы напишите что надо, а я подпишу». Приходилось мне брать такие отклики и на заводах, отвлекая людей от работы. И так это было стыдно: люди делом занимаются, а ты их отрываешь да еще заставляешь врать.

Меня всегда удивляло обилие откликов на различные сoбытия в стране и крае. Так, с начала посевной приходила масса писем с заголовком «Эх, дороги!». Дороги были такие, что, кроме «эх», ничего и не скажешь. Но были и другие отклики. Запомнилось мне стихотворение, присланное на смерть Чойбалсана:

Прощай, наш товарищ!

Пора тебе, видно,

Устал ты, наверно,

Свой пост занимать!

Потом я поняла, что газета для многих была как бы исповедальней, люди надеялись на ее помощь. Позже, в «Комсомолке», я работала в литгруппе отдела писем. Нам приносили на прочтение до 1000 писем в день! Перед нашими глазами проходили жизнь страны, заботы, которыми жили люди. Газета была последней инстанцией, от нее ждали помощи. Иногда и правда удавалось помочь.

– Я помню ваши острые критические материалы в «АП». А вы упомянули о лжи, к которой все становились причастными, работая в газете…

– Когда я ехала на Алтай, то была уверена, что смогу постепенно перевернуть в газете рутину. Так думали все мои однокурсники, приехавшие сюда. И это была не просто юношеская самоуверенность, это было осознанное чувство ответственности. После смерти Сталина мы почувствовали себя свободными и должны были многое в жизни переустроить. У многих тогда было и генетическое чувство вины перед деревней. За голод, раскулачивание, фактическое закрепощение (у колхозников не имелось паспортов).

В жизни же все оказалось сложнее. Как мы были полны решимости «все переделать» – и как беспомощны оказались в столкновении с проблемами реальной жизни…

– Уже в те времена находились ученые, выступавшие против тотального распахивания целины…

– Под нажимом властей распахивалось все подряд. В Степном Алтае плодородный слой почвы был ничтожно мал, корни трав удерживали его во время жестоких суховеев. Распахав землю Степного Алтая, его практически потеряли. Уже года через два там собирали зерна столько же, сколько сеяли. В Горном Алтае мне побывать не удалось, но коллеги рассказывали, что там на склонах холмов заваливались тракторы, но начальство требовало – пашите! Чтобы отчитаться перед верхами… И это только маленькая капля в море той бесхозяйственности, а еще бездумного отношения к природе, людям, которое господствовало и господствует в нашей стране. А сейчас все решают исключительно деньги, как будто на людей морок нашел! И это стыдно и страшно!

…Я любила командировки. Любила вагонные степенные разговоры за жизнь. Особенно развязывались языки в придорожных чайных, куда заглядывал перекусить трудовой люд. Злободневной темой была выпивка. Дело в том, что на время уборочной в хозяйствах по приказу начальства объявлялся сухой закон. И тогда пили всё – одеколон, политуру и даже разведенную пудру. А уж транспорт гоняли за спиртным за сотни километров! После работы. Ночью. И, конечно, люди костерили власть, особенно доставалось Хрущеву. Вдали от начальства народ давал выход своему возмущению.

А возмущаться было чем. Урожай собрали невиданный, но элеваторы, под завязку загруженные, уже не принимали зерно. Я видела целые терриконы зерна, сваленные около бескрайних полей. И хотя я не пахала, не сеяла, но, когда подходила к такой горе и, запустив руку, чувствовала, как зерно горит, готова была плакать. И еще меня терзал стыд перед людьми. Я не могла им помочь, потому что не знала как…

– Но ведь остались в памяти людской герои-целинники. Или человеческий фактор тоже порой подводил?

– Помню свою командировку в Крутиху по рядовой жалобе на «зажим». Пообщавшись с инженером МТС, я поехала в бригаду Велкина. И что же я там узнала от колхозников? Что работать на косогорах и в оврагах нельзя – от такой пахоты тракторы разваливаются и заработка никакого, с харчами перебои – трактористы зайцев ловят… Но почему же этого не видит начальство? Мне тогда еще не представлялось с такой ясностью, что у чиновника правда в том, чтобы его похвалило начальство, чтобы не обошли премией… Что могут быть руководители, которые не хотят хлопот и неприятностей, а на дело им наплевать.

Меня тогда вдруг охватило чувство бессилия: в таком очевидном вопросе я не могу помочь! Если у меня хватит мужества отстаивать в статье правоту этих мужиков, то кто эту статью напечатает? Когда кругом пресса гремит о гектарах, распаханных под целину!..

– Ваши воспоминания о двух типах тогдашних руководителей тоже многое объясняют…

– Масштабы поднятой целины требовали больше опытных руководителей. И таких – но городских! – призывали на село. Как-то послали меня в командировку – написать о подобном новоиспеченном председателе: на барнаульском заводе он возглавлял конструкторское бюро, потом его направили в отстающий колхоз. Сначала он мямлил что-то официальное, но все-таки его прорвало. «Да никудышный я председатель, – со вздохом сказал он. – Сельского хозяйства не знаю, с мужиками хитрить не умею. Все делаю по правилам, по закону, а тут так нельзя. И колхоз мне не по силам поднять. Вам надо поехать в колхоз, где председателем баба с четырехклассным образованием, но какая хозяйка! Дело знает и умеет начальство вокруг пальца обвести.

Вот возьмем, к примеру, МТС – разор для любого хозяйства. Получают они с хозяйства за количество распаханных гектаров. Ну и гоняют тракторы на больших скоростях, и качество пахоты соответственное, и урожай тоже. Так что эта председательша удумала... Тянет до последнего: у нас, мол, еще рано пахать. А сама втихаря весь свой конный парк отправляет пахать – как следует. Ну, немножко и для МТС оставит. Урожаи-то у нее повыше всех будут!

Или вот возьмите займы. Непосильные нормы дают. Она же приедет в райком и начнет причитать, что по неграмотности не может нормы выполнить, что колхозники у нее бедноваты… И половину разнарядки скостит. И так во всем. Так колхозники за нее горой!»

– И вы, конечно же, не могли не познакомиться с председательшей?

– Конечно, я решила к ней заехать. Аккуратно побеленные дома села смотрели весело. Была там и мини-гостиница, в которой управлялась ладная пожилая хозяйка. Председательша – немолодая, усталая женщина с властным лицом – рассказывала о колхозе толково и увлеченно. О своих хитростях – ни слова. Оказалось, у нее трое детей. Дома управляется бабушка, иногда мать днями домашних видит только спящими. Муж при ней шофером.

Всю ночь я ворочалась на гостиничной койке, размышляя: кому это на пользу, когда люди хитрят, чтобы нормально работать? И если ясно даже мне, что от МТС вред колхозам, то почему не примут меры? И с чем я приеду в редакцию? Об этой председательше писать – значит навлекать на нее неприятности. Решила: напишу о бывшем инженере. Расскажу, чего он добился, какие у него трудности и где-то мельком – как он нужен на своем заводе. В меня постепенно вживалось сознание, понимание – что можно напечатать, а что не пройдет.

– Знаю, что не только о лицах начальственных вы писали…

– Помню, послали меня как-то в колхоз писать о передовой доярке. Разговорила я эту усталую, худую женщину сразу. И она рассказывала и рассказывала мне про свою жизнь. Как встает в три утра, как идет на ферму за 4 километра. Дойка в их колхозе была ручная, как и во многих алтайских колхозах в то время. И она показала мне свои руки. Заскорузлые, в непроходящих трещинах… И еще она рассказала, что одна растит двоих сыновей, старший ей уже помогает. И что начальство невнимательно к их заботам. И что в жизни она ничего не видела, кроме коровника...

До райцентра от этого колхоза было километров двадцать, и мне дали лошадь с 14-летним возницей, который и был старшим сыном доярки. Я уютно закуталась в полушубок, и мы поехали. Лошадка, запряженная в телегу, бежала ровно, возница ее не погонял. Мы с ним болтали. Он дополнил горестный рассказ матери. Отец их умер по пьянке, а он уже который год помогает матери. Хлопот много: запасти кормов для скотины да и себя не забыть. Собственную корову он сам доит – у матери так болят руки, что иногда она просто воет… Лошадка наша трусила, а кругом была степь с редкими перелесками. И вдруг животина рванула так, что я чуть не вылетела из телеги, и – понесла. «Что это она?» – спросила я мальчика. «А вот послушайте!» – ответил он. Я прислушалась, и сквозь грохот телеги мне послышался отдаленный вой. «Волки, – сказал возница. – Нам надо от них уйти! Ну уж она постарается», – кивнул он на лошадь.

И было все это так нереально – степь, мой маленький возница, волки, что я даже не испугалась. Только мне было совестно: обеспокоила стольких людей, оторвала от работы, а что я напишу? Про руки женщины и ее ночной вой? Впереди показались огоньки. «Считай, приехали», – облегченно сказал парнишка…

Вот все это – бескрайние алтайские степи, трудолюбивый и доброжелательный народ, его тягости и невзгоды – входило мне в душу. И я полюбила Алтай на всю жизнь.